皆さんの会社では就業規則を作成していますか?

働きやすい職場づくりや労使トラブル防止など、就業規則が効果を発揮する場は多々あります。今回、これから初めて就業規則を作る上でぜひ知っておいていただきたいポイントを解説します。

労使トラブルと就業規則

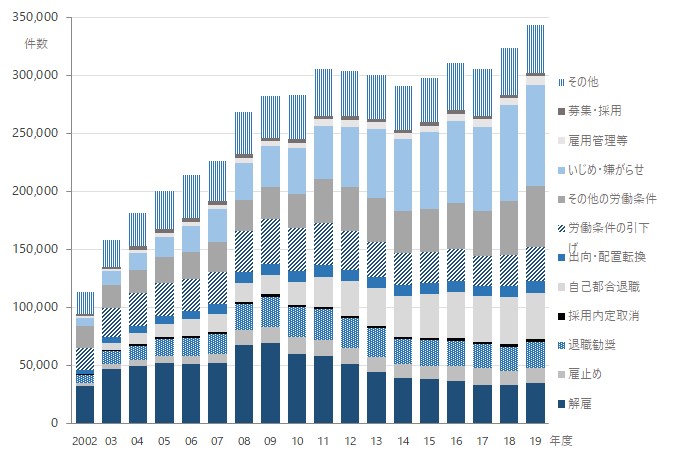

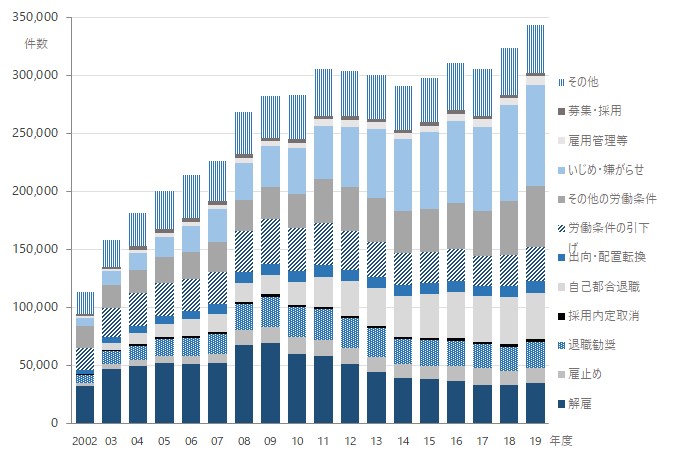

近年、労使トラブルが非常に増えています。

下図は2020年に厚生労働省が発表した「個別労働紛争解決制度」を利用した相談件数です。トラブルの内容としては、いじめ・嫌がらせ、解雇、その他労働条件などが目立ち、その原因の一つには、就業規則の未整備・無理解があると考えられます。

就業規則は、個別の労働条件を統一的に定めたものであるとともに、会社の労務管理の基本的考えを従業員に伝えるものです。

そのためもし、ひな型を流用して作り、社長の机の中に入れたまま、従業員は見たこともない、ということであれば経営者は意図せず、トラブルの原因を作ったと言えます。

就業規則作成のルール

では、トラブルを未然に防ぎ、健全な労使関係を築くための就業規則の作成方法について、順を追って説明します。

1.作成単位と記載事項

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する場合に作成と届出が義務づけられています。労基法の運用は事業場単位ですから、10人以上かどうかは事業場ごとに判断します。

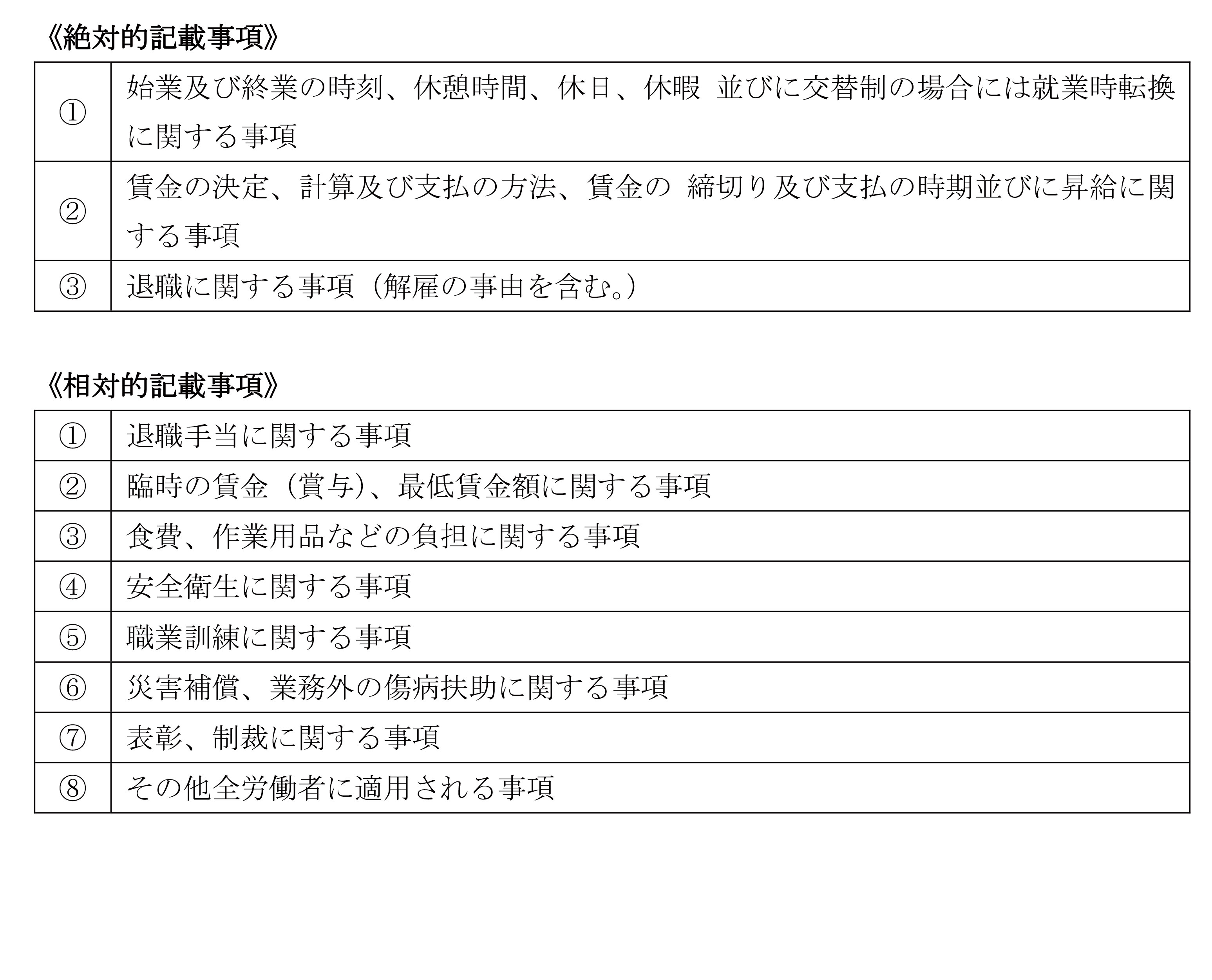

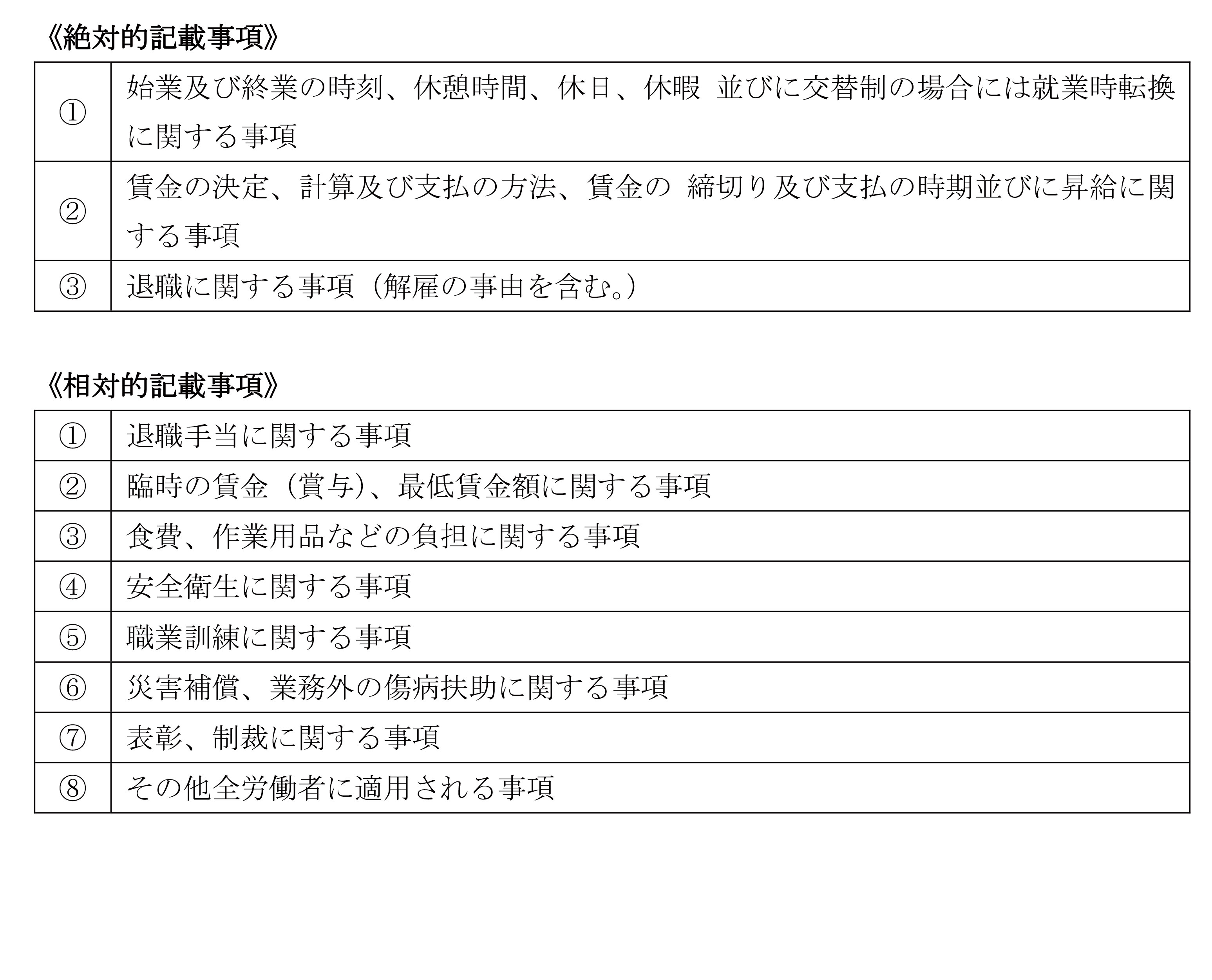

また、「常時10人」にはパートアルバイトの方も含みますが、派遣労働者の方は派遣元でカウントすることになります。労基法で「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」が定められており、必ず記載しなければならない項目と、定めるのであれば記載しなければならない項目に分かれます。

その他、任意的記載事項として、目的・制度の趣旨・適用範囲など公序良俗に反しない限り何を記載しても構いません。この部分に、「会社の労務管理の基本方針」を盛り込むといいでしょう。

2.周知と届出

作成した就業規則は、事業場を管轄する労働基準監督署へ届出が必要です。その際、「就業規則(変更)届」と「意見書」を添付します。意見書は、各事業場の労働者を代表する者が記入します。反対意見でも届出は可能ですが、代表者の選任に注意しましょう。管理監督者でないこと、民主的に選挙や挙手などの方法によることが求められます。

その上で、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどによって周知しなければなりません。可能な限り、就業規則を作成したとき、改定した時には従業員に対して説明会を開くなど、理解促進の機会を持ちましょう。

3.就業規則の全体構成

厚生労働省はモデル就業規則を公表しており、作成ノウハウのない中小企業にとって大いに参考になります。しかし自社の実態を考慮せず、そのまま使用することは控えましょう。

トラブルになりやすい労働条件としては、労働時間(時間外労働)、休日・休暇と賃金への反映、休職、解雇、最近ではハラスメントなどが挙げられます。これらの項目に注意しつつ、モデル就業規則を参考に全体構成を考えると作成しやすくなります。

以下、モデル就業規則の項目に沿ってポイントを説明します。

●総則

就業規則の目的や適用範囲、規則の遵守を求める項目を記載します。

パートアルバイトや契約社員、定年後再雇用社員など労働条件の異なる従業員が存在する場合、どの範囲で適用するのか、各雇用形態の定義を定めておくと誤解を防ぎやすくなります。

●採用、異動等

入社時の提出書類、試用期間、労働条件の明示、人事異動、休職等について定めます。

入社時に身元保証書を提出させる場合であって保証人に損害賠償を求めるときは、2020年の民法改正により賠償額の上限を定める必要がありますので注意が必要です。

試用期間は3カ月以内に定めるケースが多いですが、期間延長できる表現にすることも必要かもしれません。試用期間で雇用終了する場合、14日を超えた場合は、解雇手続きに従うことになります。

入社時の労働条件の明示は、書面交付が必要です。業務内容、勤務時間、休日休暇、賃金等、重要な労働条件については書面交付とともに口頭で説明すると安心ですね。

人事異動の可能性があることを定めないと、異動させる根拠がありませんので注意しましょう。休職を定める場合、自社の実情に応じて期間を決めることが望ましく、また、復職の手続きについても細かく定めることが望まれます。

●服務規律

服務の基本、遵守事項、ハラスメントの禁止、秘密保持、始業終業・遅刻早退欠勤の手続き等について定めます。

この項目は、ひな型をそのまま流用せず、経営者の想いを入れていくといいでしょう。

服務規律の中で、特に重要と考える項目を独立条文にすることをお勧めします。守秘義務、出退勤、ハラスメントの禁止、インターネットおよび電子メールの取り扱い、競業避止義務などが考えられます。

●労働時間、休憩、休日

所定労働時間・休憩時間および休日について定めます。

1日8時間、1週40時間の範囲内で事業内容に適した設定をするとよいでしょう。(一部44時間の例外あり)

サービス業や業務繁閑差のある会社の場合は、労基法で認められた変形労働時間制を適用することも有益です。

また、固定した時間を定める場合であっても、業務都合により繰り下げ、繰り上げることがあるとの一文は入れておくと運営がしやすくなります。時間外労働は、会社指示により行うものであると明示して、自己判断でするものではないという認識を共有しましょう。

●休暇等

年次有給休暇、産前産後休業、育児時間および生理休暇、育児介護休業、子の看護休暇、慶弔休暇などを定めます。

年次有給休暇の年5日付与義務が法定化されましたので、会社が取得時季を指定する旨を明記しなければなりません。スムーズに取得させるために、計画付与を規定化することも有益でしょう。法定外の休暇は、会社が任意で決められるのですから、世間相場を参考にしつつ、従業員の構成に配慮して設定すれば取得しやすくなり、意味のある休暇になるでしょう。

●賃金

賃金の構成、基本給、各種手当、割増賃金、欠勤等の扱い、計算期間および支払日、昇給、賞与、退職金等について定めます。

賃金は最も重要な労働条件であり、詳細かつ経営者の考えを反映させて規定化しましょう。基本給は、年齢、経験、能力、役職、役割、職務内容などから自社が重視するもので決めていきます。

手当は時間外・深夜・休日勤務など法律で定められているもののほか、仕事の難易度、責任の重さ、生活支援等の目的により支給します。手当の支給目的をよく考えて、「何となく」決めることのないようにしましょう。

昇給は絶対的記載事項ですが、降給を定めないケースが多く見受けられます。右肩上がりに昇給できる時代ではなくなってきましたので、降給基準も定めたいところです。賞与も支給しないケースを明示しておきましょう。

●定年、退職および解雇

自己都合退職の場合、1か月前までに申し出ること、とすることが多いようですが、引継ぎがスムーズに進むよう普段からのコミュニケーションが大切です。

定年年齢は60歳以上であることが必要です。定年再雇用制度を活用する場合、希望者全員65歳まで継続雇用することが義務化されています。解雇は、普通解雇、懲戒による解雇など、解雇事由を分けて規定化します。

●表彰および懲戒

表彰制度、懲戒の種類、懲戒の事由等について定めます。

表彰は、会社業績への貢献、永年勤続などが多いですが、会社として推奨したいことがあれば、具体的に決めると効果的でしょう。懲戒事由は、過去に社内で起こったトラブルを思い起こして、具体的に記載するとよいでしょう。原則として、就業規則に定めのない事由による懲戒はできません。

就業規則は、トラブルを防止することに留まらず、労使一体となって、「いい会社」にするための基本指針にすることができます。

積極的にご活用ください。