今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。

詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。

デザインを保護する意匠登録の出願について教えて下さい

-

Q

デザインを保護する意匠登録の出願について教えて下さい

当社は新規商品を開発しており、特許出願や実用新案登録出願だけでなく、意匠登録出願も有効活用していきたいと考えています。有効活用するためのアドバイスをください。

A意匠登録出願を有効活用しやすいケースがあります。

商品開発の過程で、従来にはない新規のデザインを創作した場合、特許庁に対し意匠登録出願を行い、特許庁の審査を通過すれば、特許庁で意匠登録がなされ、デザインを保護する権利として意匠権を取得することができます。ここで言う「デザイン」とは、物品の形状、模様若しくは色彩から構成されるもので、「意匠」と呼ばれています。

なお、「デザイン」という言い方をすると、特許庁で意匠登録が認められるためには、芸術性・審美性が求められるのではと考える方がいるかもしれません。しかし、土木資材や回路基板なども意匠登録されており、デザイン(形状・模様・色彩)が新規であれば、登録の可能性があります。意匠登録の要件としては、新規性に加え、容易に創作できないとの要件も課されていますが、登録査定率(合格率)は特許よりも高く、新規なデザインを創作した場合は、容易に創作できるか否かは気にせず、まず弁理士に相談してみましょう。

意匠権の権利範囲は、意匠登録出願の図面に表された物品のデザインに対し、同一だけでなく類似のデザインまで及びます。つまり、点の権利ではなく、領域を持った権利です。そのため、自社採用のデザインだけでなく、周辺のデザインも併せて意匠権を取得することで(つまり、複数の意匠権を取得することで)、保護領域が広がります。

他方、意匠権の件数によって保護領域を広げるとの考え方だけでなく、意匠登録出願を有効活用しやすいケースを知ることも有用です。このようなケースとしては、次のケースが挙げられます。

・デザインを少し変えるだけで商品性が低下するケース、又は、商品性が高いデザインを守りたいケース

・新しい機能を有する商品、又は、新しいタイプの商品で、他社にとって形状の選択余地が少ないケース

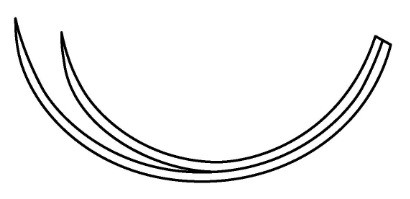

前者の例としては、下図に示すようなサングラスが挙げられます。

(回答日:2024年10月15日)

(出典:特許情報プラットフォーム 意匠登録1589016号)

後者の例としては、下図に示すような人工まつげ(ボリューム感を出すために2本に枝分かれ)が挙げられます。

(出典:特許情報プラットフォーム 意匠登録1589016号)

後者の例は、アイデアから派生したデザインであり、商品のデザイン性を重視していない場合でも意匠登録出願の活用は考えられます。なお、意匠権は、アイデア自体を保護するものではないことはご留意ください。

新たな創作によって他社に対して差別化を図る企業にとって、差別化を継続する手段として、特許出願や実用新案登録出願だけでなく、意匠登録出願も有効です。意匠登録出願をさらに有効活用するためには、ここでは説明しませんが、部分意匠制度、関連意匠制度など意匠特有の制度の利用も考えらます。最後に、商品自体のデザインだけでなく、パッケージ、機器の操作画像・表示画像、建築物、内装のデザインも意匠法の保護対象です。