今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。

詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。

特許権の権利範囲は、どのように把握すればよいでしょうか?

-

Q

特許権の権利範囲は、どのように把握すればよいでしょうか?

自社製品と関連性がありそうな他社の特許権を見つけましたが、その権利範囲の把握の仕方が分からず、専門家に相談した方がよいか迷っています。特許権の権利範囲をどのように把握すればよいか、基本的な考え方を教えてください。

A特許権の権利範囲は、特許公報の独立請求項の記載内容から把握します。

特許が認められると、特許庁から、7桁の特許番号が記載された特許公報が発行されます。特許権の権利範囲は、その特許公報の【特許請求の範囲】という箇所に記載されています。【特許請求の範囲】には、次のように「請求項」単位で、発明の内容が特定されています。

=======================================

【特許請求の範囲】

【請求項1】

人の上半身に着用されるシャツと、

シャツの貫通孔に取り付けられたファンとを備えている、ファン付き衣服。

【請求項2】

ファンから吐出される空気を冷却する冷却装置をさらに備えている、請求項1に記載のファン

付き衣服。

=======================================

※請求項の数が1つだけの場合もあります。

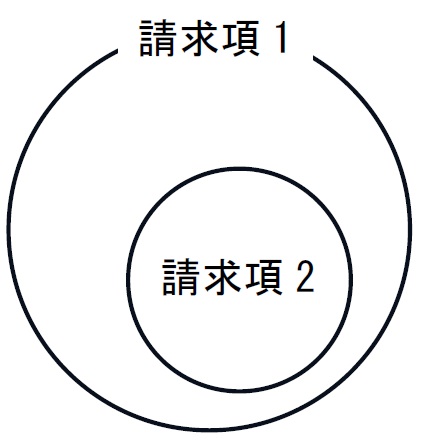

「請求項1に記載の・・・」と記載された【請求項2】は、【請求項1】にぶら下がっていることを意味します。他の請求項にぶら下がっていない請求項1を「独立請求項」といい、他の請求項にぶら下がっている請求項を「従属請求項」といいます。図に示すように、従属請求項2は独立請求項1に包含されます。例えば、シャツ=A、ファン=B、冷却装置=Cとした場合、「請求項1=A+B」、「請求項2=A+B+C」と表すことができます。請求項2は、請求項1の構成を全て含みます。

自社製品が請求項1に含まれていなければ、請求項2にも含まれていないことになります。特許権の権利範囲は、請求項1(独立請求項)に記載された文言から、請求項1の範囲を把握すればよいことになります。

なお【特許請求の範囲】に、請求項1以外に独立請求項が存在している場合があります。その場合は、全て独立請求項の範囲の把握が必要です。

次に、自社製品が請求項1の範囲に含まれている否かの把握の仕方について説明すると、自社製品が請求項1の構成をすべて備えている場合(つまり、構成A及び構成Bの両方を備えている場合)に、自社製品は請求項1の範囲(特許権の権利範囲)に含まれていることになります。逆に、自社製品が請求項1の構成の一部を欠く場合(例えば自社製品=A+β:βはシャツの袖口に取り付けられたファン)は、自社製品は請求項1の範囲に含まれないことになります。

なお自社製品が他社の特許権「A+B」に対しさらなる特徴を具備している場合に、自社製品は他社の特許権に抵触していないとお考えの相談者がしばしばおられます。例えば、構成A及び構成Bの両方を備える衣服に対し、さらに脱臭装置Dを具備するような場合(自社製品=A+B+D)です。しかし、この場合も、自社製品が請求項1の構成をすべて備えている以上、請求項1の範囲に含まれます。

最後に、特許権の権利範囲は、独立請求項に記載された文言から決まるのですが、文言上に微差がある場合でも均等と評価できる場合は、特許権の侵害となります。また特許権の構成の一部しか実施しない場合でも、特許権の侵害を誘発する可能性が高い行為(例えば、消しゴムで消せるボールペンに関する特許権に対し、そのボールペンのインクに用いる顔料を製造する行為)は、「間接侵害」というルールが適用され、侵害とみなされます。

(回答日:2024年9月4日)