今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。

詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。

特許取得までの流れを教えてください

-

Q

特許取得までの流れを教えてください

新製品の模倣を防ぐために特許出願を考えています。どのような流れで、特許取得(つまり特許権の発生)に至るのでしょうか?

A特許庁の審査にて拒絶理由がなければ審査に合格し、特許料の納付を経て特許は付与されます。

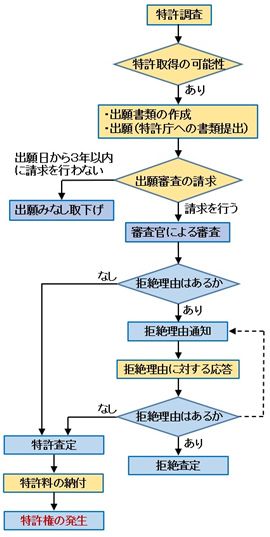

通常、まず特許調査を行い、特許取得の可能性があると判断した場合に、特許出願を行います。下図に、特許取得に至る流れを、特許調査を含めて記載しています。

特許出願にあたっては、所定の様式に従って出願書類を作成します。そして、特許庁に対し出願書類を提出することで、特許出願は完了します。

ここで、特許出願は、出願しただけでは特許庁において審査がなされず、審査を受けるためには、「出願審査の請求」という手続きが必要です。この手続きは、特許庁に対し、審査料を支払うものです。出願審査の請求の期限は3年です。出願日から3年以内に出願審査の請求を行わない場合、特許出願は取り下げられたものとみなされ、権利化の途は閉ざされます。

出願審査の請求を行うと、特許庁における審査の順番待ちを経て、特許庁の審査官が審査に着手し、特許法に定められた拒絶理由(登録できない理由)の有無を判断します。そして、拒絶理由がない場合、「特許査定」が届きます。特許査定は、特許を付与するべきものと認められたことを伝える通知です。

特許査定を受けた出願人が特許料の納付を行うと、特許庁にて特許が登録されて特許権が発生します。

一方、拒絶理由がある場合、いきなり審査が終了せずに、出願人に意見を述べる機会を与えるために、出願人に「拒絶理由通知書」が届きます。拒絶理由通知書には拒絶理由の内容が記載されています。

拒絶理由通知書を受けた出願人は、拒絶理由を解消させるために、拒絶理由に対する応答手続きとして、意見書や手続補正書を提出することができます。意見書には「特許にするべき理由」などを記載します。手続補正書には、出願書類の記載範囲内で、拒絶理由に対し特許取得が可能と判断した権利内容を記載します。

拒絶理由に対する応答手続きがなされると、審査官は、拒絶理由の有無を判断します。そして、拒絶理由がない場合、出願人に特許査定が届きます。一方、拒絶理由がある場合、出願人に拒絶査定が届くか、再び拒絶理由通知書が届きます。特許庁の審査は、拒絶査定によって終了します。なお、フローチャートには記載していませんが、出願人は、拒絶査定に対して不服申立てが可能です。