今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。

詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。

事業承継計画を作成するとどんなメリットがありますか?

-

Q

事業承継計画を作成するとどんなメリットがありますか?

5年後を目処に後継者に経営を任せたいと考えています。後継者もいずれは自分が

経営者になると思っているようですが、具体的な話し合いをしたことはありません。

事業承継を円滑に進めるためにどのようにすればいいでしょうか。A後継者と一緒に事業承継計画をつくり、見える化しましょう。

事業承継に関するご相談を受けていると、後継者(候補も含む)がいる場合でも経営者と後継者の間で事業を引き継ぐことについて話をしているという企業はとても少ない印象をもっています。経営者と後継者が親子(親族内承継といいます)で、同居しているケースでもきちんと話をしていることは稀といえます。

どうして事業承継について、経営者と後継者の間で話をしないのでしょうか?

理由は、2つあります。1つは、事業や資産を譲り受ける後継ぎの方から経営者に「いつ自分に経営をバトンタッチしてくれるのか」とは聞きにくいということです。もう1つは経営者として自分の引き際についてあれこれと指図されたくないという気持ちが強いことです。

2019年度の中小企業白書によると、後継者を決定してから実際に事業を引き継ぐまでの期間として、1年以上3年未満と回答した事業者の割合は27.9%、3年以上5年未満が8.5%、5年以上が8.5%でした。親族内承継の場合、3年以上5年未満の割合は10.9%、5年以上の割合はなんと12.8%にまで上ります。つまり、親族内承継は、それ以外の事業承継の場合よりも後継者に事業を引き継ぐ期間は長くなる傾向にあるということです。時間をかけて経営を引き継ぐことは悪いことばかりではなく良いことも沢山あります。最大のメリットは、後継者に未来の経営者としての自覚を植え付けられることです。そして、事業承継計画書を作成することが、このメリットを最大化する方法の一つです。

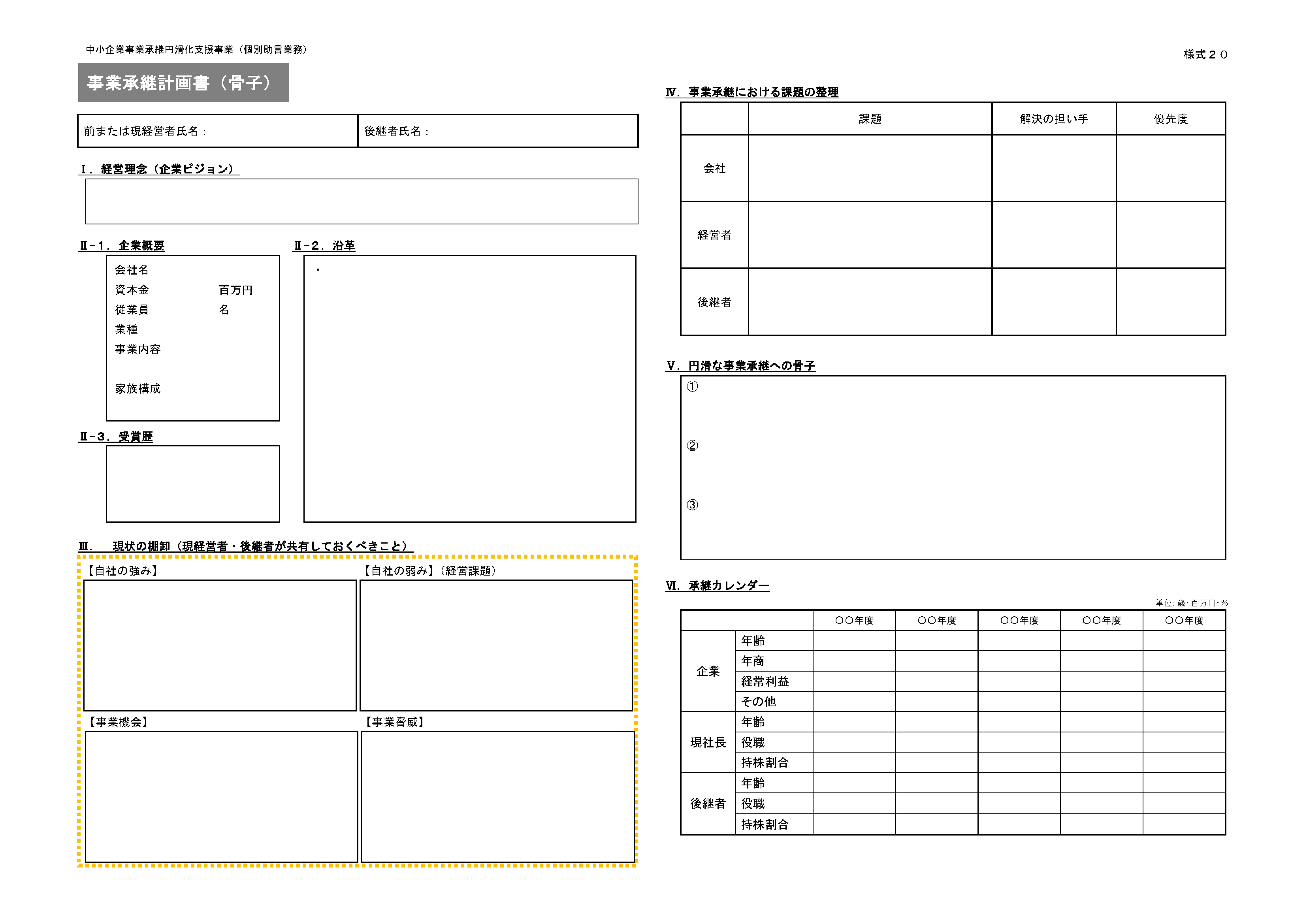

事業承継計画書には様々な形式があります。中小企業基盤整備機構の事業承継計画書の雛形を参考にお示しします。

ポイントは、事業承継計画書を経営者と後継者が一緒に作成するということです。外部の専門家を交えて作ると、経営者と後継者の思いをより反映した事業承継計画書が作成できます。実際に作成した経営者からは、この計画書を作った最大の成果は「後継者と経営の話ができるようになったことだ。」というお声を多数いただいています。