今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。

詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。

カーボン・オフセットの活用方法について教えてください。

-

Q

カーボン・オフセットの活用方法について教えてください。

自社で削減しきれないCO2排出量に対してカーボン・オフセットを活用して埋め合わせる方法があると聞きましたが、具体的にどのようにすればいいのでしょうか。

A「知って」「減らして」「オフセット」で進めましょう。

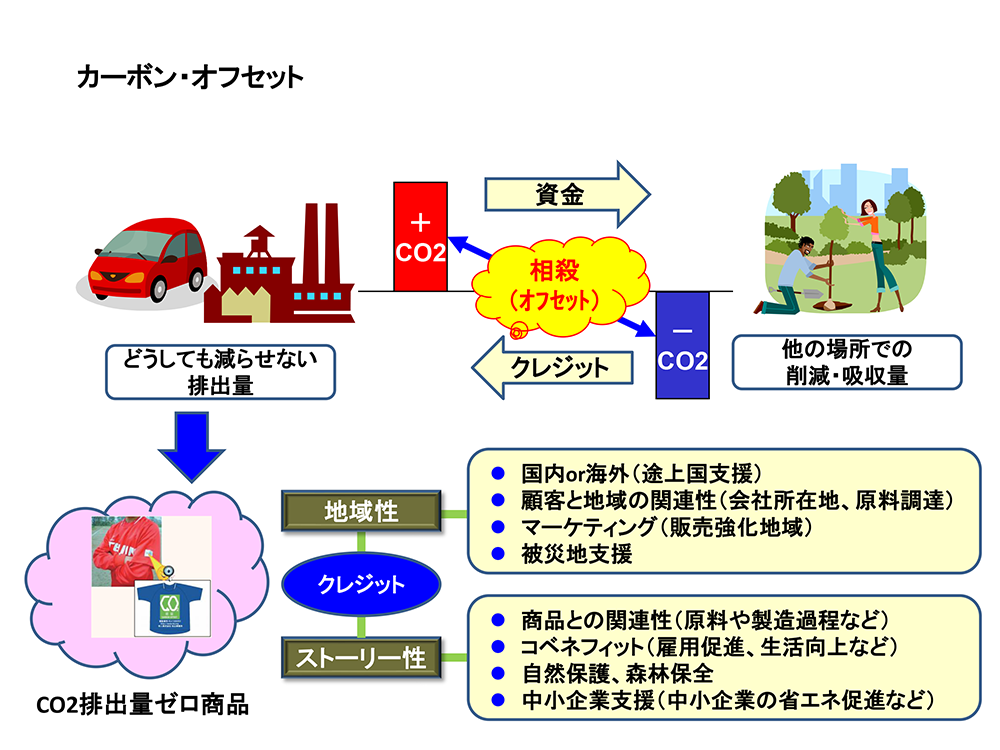

カーボン・オフセットとは、企業活動や商品の製造、サービスの提供などによって排出する温室効果ガスのうち、どうしても削減できない量の全部又は一部を、他の場所での削減・吸収量でオフセット(埋め合わせ)するものです。企業がカーボン・オフセットに取り組む場合は、「知って」「減らして」「オフセット」の3つのステップで進めていきます。

【ステップ1】知って

1)カーボン・オフセットの対象とする排出活動の決定

たとえば、自社の商品・サービス、イベントなどが該当します。

2)対象とする排出活動の対象範囲(排出源)の決定

商品・サービスの場合は、製品ライフサイクルの各段階(原材料調達→生産→流通→使用→廃棄・リサイクル)、イベントの場合は、運営者(移動、宿泊)、参加者(移動、宿泊)、会場(イベント運営、資材の輸送)、などが対象範囲となります。

3)算定方法の決定、算定

基本的には、温室効果ガス排出量=活動量×排出係数(活動量当たりの排出量)で計算します。商品・サービスの場合はLCAの手法を用いて算定するとよいでしょう。

【ステップ2】減らして

対象範囲内外で温室効果ガス排出量の削減を行います。具体的には、省エネ、再生可能エネルギーの活用、廃棄物削減などの活動で削減します。

【ステップ3】オフセット

1)オフセット量の決定

ステップ2で削減しきれなかった温室効果ガス排出量の全量あるいは一部をオフセット量に決定します。

2)使うカーボンクレジットの決定

国内では、国が認証したJ-クレジット、自治体等が認証した地域版J-クレジットなどがあります。クレジットは、省エネ、再生可能エネルギーの利用、森林保護(植林)などにより創出されています。国連が認証したCDM(クリーン開発メカニズム)も利用できます。地域性・ストーリー性のあるクレジットを選択するとよいでしょう。

3)クレジットの調達・無効化

環境省などのクレジット発行責任主体が構築しているシステムに口座を開設し、クレジットの所有者の口座から自社の口座へクレジットを移転し保有します。その後、保有しているクレジットを自社の口座から無効化口座に移転することで、無効化が完了します。無効化は、購入したクレジットが再販売・再使用されることを防ぐために行われます。

(回答日:2024年9月3日)