BCP策定における

近年の傾向

引用:「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2023年)」帝国データバンク(参照日:2024/3/19)

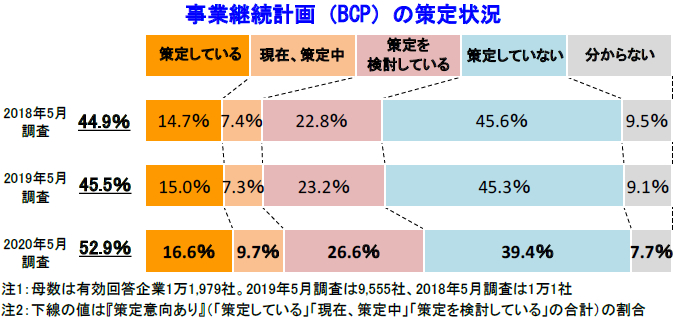

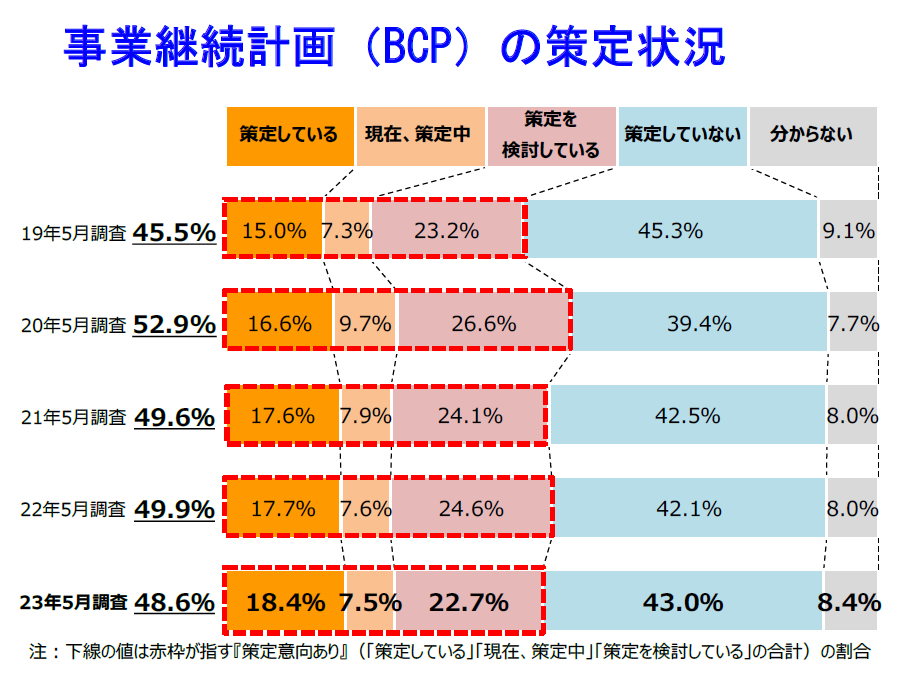

引用:「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2023年)」帝国データバンク(参照日:2024/3/19) 左図は帝国データバンクが2023年6月に発表したBCPに関する調査資料の一部で、BCPの策定状況推移を示しています。

2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに検討を開始した企業が多くありましたがここ数年の事業継続計画に関する関心は減少傾向にあります。

策定済の企業は毎年増加していますが策定を検討している企業数は2020年度から3.9ポイント減少しています。

合わせて「策定していない」「分からない」の総数は4.3ポイント増加しています。